- Газета Республика Татарстан, выпуск: №165 (28934)

В ноябре 2020 года Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ТатНИИСХ) отмечает 100-летний юбилей. Это ведущее научное сельскохозяйственное учреждение Татарстана, главной особенностью которого является сдача научного продукта, что называется, под ключ – от фундаментальных исследований до завершённой разработки, её апробации и внедрения в производство. Вековой юбилей – хороший повод для беседы с руководителем научного учреждения, академиком Академии наук Татарстана, доктором сельскохозяйственных наук Марселем Тагировым.

В ноябре 2020 года Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ТатНИИСХ) отмечает 100-летний юбилей. Это ведущее научное сельскохозяйственное учреждение Татарстана, главной особенностью которого является сдача научного продукта, что называется, под ключ – от фундаментальных исследований до завершённой разработки, её апробации и внедрения в производство. Вековой юбилей – хороший повод для беседы с руководителем научного учреждения, академиком Академии наук Татарстана, доктором сельскохозяйственных наук Марселем Тагировым.

– Марсель Шарипзянович, за свою вековую историю институт внёс огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана и России. Какие вехи в развитии института вы считаете определяющими?

– У научного учреждения было несколько основных этапов становления. Институт был учреждён в ноябре 1920 года как Казанская государственная опытная станция Народного комитета земледелия ТАССР и первоначально имел в своём активе трёх лошадей, два конных плуга да небольшой участок земли на бывшей Архиерейской даче. На станции работали пять научных сотрудников. Один из организаторов и первый директор станции Николай Моисеевич Фофанов, энциклопедически образованный человек, смог организовать работу так, что в кратчайшие сроки удалось добиться значимых научных и практических результатов. Уже в первые годы были созданы отделы полеводства, луговодства, селекции, энтомологии, садоводства и огородничества, метеорологии, пчеловодства, а также агрономическая лаборатория, начали издавать журнал «Казанский земледелец».

В разное время институтом руководили замечательные организаторы науки, такие как Узбек Биктемиров, Фатых Минушев, Лидия Зарипова, Рауис Гареев, Тахир Хадеев и другие. Знаковой фигурой был Узбек Абдрахманович Биктемиров. До прихода в институт он возглавлял Министерство сельского хозяйства ТАССР и являлся самым молодым министром – ему тогда было около тридцати лет. Прекрасно зная важнейшие проблемы сельского хозяйства, Биктемиров сумел объединить учёных в единую команду, нацеленную на решение крупных народнохозяйственных задач. Станция разрослась, владела 95 тысячами гектаров сельхозугодий, становилась одним из самых крупных научно-производственных объединений России. И тогда Комитет по науке и технике Совмина РСФСР признал целесообразным создать на её базе научно-исследовательский институт. Таким образом в сентябре 1969 года станция была реорганизована в Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Всероссийского отделения ВАСХНИЛ. Идеи Узбека Абдрахмановича намного опережали время. Это по его инициативе в 1970 году создали лабораторию физиологии и биохимии растений, которую возглавил Игорь Анатольевич Тарчевский (будущий академик). За большие заслуги в развитии науки и техники Узбек Биктемиров был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени.

– Какими научными достижениями или, если можно так выразиться, брендами, прославился институт в мировом научном сообществе?

– Могу выделить три направления, которые на протяжении века являются визитной карточкой института. Первое – это создание новых сортов и гибридов сельхозрастений целевого использования и их ускоренное внедрение в производство. На счету наших учёных 202 сорта и гибрида 15 сельхозкультур. Так совпало, что к 100-летию ТатНИИСХ в Госреестре России числятся 100 наших сортов, а 23 сорта проходят государственное сортоиспытание. Сортами, выведенными в ТатНИИСХ, засеяно 1,8 миллиона гектаров полей в целом по России, в том числе 700 тысяч гектаров – в республике. Татарстанские сорта возделываются также в Казахстане и Беларуси. Государственными премиями в области науки и техники РФ и РТ награждены семь крупных инновационных проектов, имеющих широкое производственное внедрение.

Второе направление, которым мы можем гордиться, – это разработка высокоэффективных экологически безопасных систем устойчивого кормопроизводства, создание новых сортов кормовых культур. Новизна исследований защищена десятью патентами России на сорта и гибриды кормовых культур, шестнадцатью патентами России на кормовые добавки, а два крупных инновационных проекта удостоены госпремий в области науки и техники Республики Татарстан.

Третье направление – разработка теоретических основ и производственное освоение агроландшафтных адаптивных систем земледелия. Коллектив сотрудников разработал и внедрил в окрестности села Большие Ковали Высокогорского района уникальную модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия, аналогов которой нет в зоне Среднего Поволжья. Данная разработка удостоена Государственной премии Татарстана, а территория площадью шесть тысяч гектаров объявлена государственным природным почвенным заказником «Чулпан». Здесь всё сделано руками человека – от живописных каскадов прудов до полезащитных лесополос. «Чулпан» является единственным в России почвенным и ландшафтным заказником.

– Марсель Шарипзянович, расскажите, пожалуйста, о научных школах института.

– В первую очередь хотелось бы отметить научную школу по генетике и селекции сельскохозяйственных растений профессора, автора семи новых сортов озимой ржи Миры Леонидовны Пономарёвой. В области кормления сельскохозяйственных животных выдающуюся научную школу сформировал профессор Шамиль Касымович Шакиров. Под его руководством проведены уникальные исследования по изучению физиолого-биохимической роли биологически активных веществ в организме животных, разработке растительных энергопротеиновых концентратов нового поколения, генотипированию животных.

– В России реализуется много федеральных программ в области науки. Участвует ли в них институт?

– Да, несомненно. Под руководством заведующего отделом сельскохозяйственной биотехнологии Зенона Сташевски институт третий год принимает участие в реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». На базе института созданы Центр селекции и семеноводства картофеля (один из семи в России) и Центр коллективного пользования «Биоресурсная коллекция картофеля», включающий 523 сорта и гибрида. Наши учёные намерены обеспечить сельскохозяйственные предприятия качественным семенным материалом и таким образом уменьшить зависимость отрасли картофелеводства от импорта.

— В 2017 году институт вошел в состав Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН», который объединил 7 научных учреждений разного профиля. Выиграла ли от преобразования наука?

— Да три года назад открылась новая страница в истории института. Однако хочется отметить, что такие научные направления как сельское хозяйство, агрохимия и почвоведение присутствовали в Казанском филиале Академии наук изначально. Так что их возвращение в лоно академической науки вполне закономерно — и исторически, и для решения многих актуальных проблем, включая продовольственную безопасность страны, на фундаментальном уровне. Исследования института органично вписываются в Программу развития Федерального исследовательского центра, где отражены приоритетные области экономики и социальной сферы — ресурсы, переработка, технологии и материалы, а так же качество жизни. Думаю, что объединение усилий в области физики, химии, механики и биологии, медицины, энергетики и сельского хозяйства даст новый импульс развитию исследований нашего института. Более того у нас есть примеры успешной совместной работы специалистов разного профиля. Так в последние годы из-за глобального потепления климата резко ухудшилась фитосанитарная обстановка, появились новые виды болезней и вредителей. Для решения проблемы инфекционных заболеваний культурных растений (на примере снежной плесени), объединились исследовательские коллективы трех институтов нашего НИИ, а так же Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова и Казанского института биохимии и биофизики, которые в 2019 году выиграли Мегагрант Правительства РФ и мы получили на исследования значительную финансовую поддержку.

В рамках национального проекта «Наука» в России запланировано создание не менее 35 селекционных центров. В ноябре 2020 года (к 100-летию института) мы выиграли конкурс Министерства науки и высшего образования РФ по созданию на базе ФИЦ КазНЦ РАН селекционно-семеноводческого центра.

Я считаю, что это огромный успех, который будет способствовать развитию прорывных направлений в области селекции и семеноводства и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

– Какие исследования в институте являются сегодня приоритетными?

– Как известно, в республике главным образом возделываются зерновые культуры, и они всегда остаются в приоритете. Заслугой наших селекционеров можно считать то, что более половины посевных площадей ржи, пшеницы, ячменя, а также гороха в республике занимают именно наши сорта. За последние 20 лет мы создали 18 сортов яровой пшеницы, в том числе самый новый – «100 лет ТАССР» и самый популярный – «йолдыз». В нашем активе также серия сортов озимой ржи целевого использования с высокой адаптацией к почвенно-климатическим условиям региона. Эти сорта включены в Госреестр Российской Федерации и в разные годы занимали более 80 процентов посевных площадей в Татарстане, а в России – до 400 тысяч гектаров.

Мы проводим многоплановые исследования, направленные на развитие животноводства, особенно молочного. В настоящее время развёрнута новая, не имеющая аналогов в стране селекционная программа по созданию кормовых сортов озимой ржи. Наш первый кормовой сорт озимой ржи «подарок» получил высокую оценку и пополнил коллекцию Всероссийского института растениеводства (Санкт-Петербург). Совместно с коллегами из Национальной академии наук Беларуси мы проводим также оригинальные исследования по новой для республики культуре – озимой тритикале.

Учёные ТатНИИСХ вывели 12 высокопродуктивных адаптивных сортов гороха (продовольственных, овощных, кормовых), в их числе сорта, обладающие уникальными достоинствами, – с беспергаментными бобами, которые не раскрываются при созревании, что полностью предотвращает потери при уборке. В мире нет аналогов таких зерновых коммерческих сортов гороха.

Основной зернофуражной культурой в республике является ячмень, им занято около 400 тысяч гектаров, из них более 250 тысяч засевают сортами нашей селекции. Хозяйствам нравятся их генетическая устойчивость к пыльной головне и стабильная урожайность.

В институте также активно ведутся исследования по решению наиболее важных задач, связанных с кормопроизводством, заготовкой и хранением кормов, питанием животных, а также проблем, связанных с продуктивным долголетием и воспроизводством крупного рогатого скота. На основе местного агроминерального сырья селекционерами института разработаны импортозамещающие кормовые добавки, биологические консерванты, обеспечивающие высокую сохранность и качество заготовленного силоса и сенажа. Наши кормовые добавки и консерванты на 30–40 процентов дешевле зарубежных аналогов и активно внедряются в хозяйствах.

Молодые учёные института проводят оригинальные исследования по селекции озимой и яровой пшеницы, рапса, картофеля, биопрепаратам и другим направлениям.

– Наша республика самодостаточная, в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания. Исключение составляют лишь фрукты и ягоды. Работаете ли вы в этом направлении?

– Да, конечно. Трудность селекции плодово-ягодных культур заключается в длительном периоде создания новых сортов (30–40 лет для плодовых и 20–25 лет для ягодных растений). Мы активизировали исследования по селекции плодовых культур, при этом работаем на всю зону Среднего Поволжья. В Государственный реестр селекционных достижений России в 2019 году включено 22 сорта плодовых культур селекции ТатНИИСХ, в том числе пять сортов яблони, один сорт малины, по восемь – вишни и сливы.

Горизонты аграрной науки необозримы, и мы верим, что главные открытия ещё впереди.

- Автор статьи: ЯКУШЕВА Фарида

Газета Республика Татарстан, выпуск: №165 (28934)

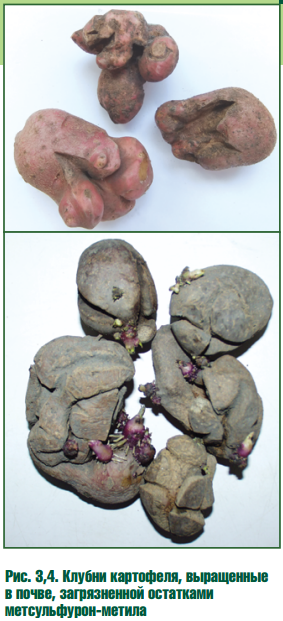

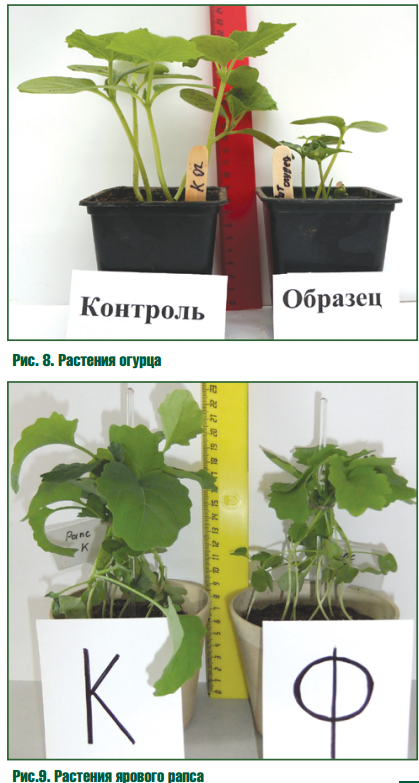

Для закладки опытов отбирали образцы почвы с поля, где гербицид не применяли (контроль), и с опытного участка, где выращивали картофель и применяли гербицид (д.в. метрибузин) в дозе 0,5 кг/га. В оба года испытаний образцы отбирали весной, в апреле с глубины пахотного горизонта 0-25 см в 10-кратной повторности.

Для закладки опытов отбирали образцы почвы с поля, где гербицид не применяли (контроль), и с опытного участка, где выращивали картофель и применяли гербицид (д.в. метрибузин) в дозе 0,5 кг/га. В оба года испытаний образцы отбирали весной, в апреле с глубины пахотного горизонта 0-25 см в 10-кратной повторности.

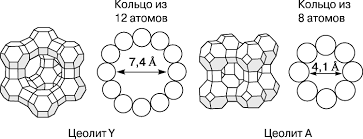

Цеолиты, кроме уникальной химической структуры, содержат в своем составе более 40 макро и микроэлементов.

Цеолиты, кроме уникальной химической структуры, содержат в своем составе более 40 макро и микроэлементов.

Среди сотен тысяч сортов, зарегистрированных в Государственном рееестре селекционных достижений Российской Федерации, сортов-ветеранов единицы, которые работают в производстве десятки лет и пользуются заслуженной популярностью у товаропроизводителей.

Среди сотен тысяч сортов, зарегистрированных в Государственном рееестре селекционных достижений Российской Федерации, сортов-ветеранов единицы, которые работают в производстве десятки лет и пользуются заслуженной популярностью у товаропроизводителей.