С 11 по 13 февраля в МВЦ «Казань Экспо» прошла крупнейшая отраслевая выставка «Казань Агро» 2026, объединившая ведущих производителей, аграриев и ученых страны. ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН представил на стенде D27 полную линейку собственных селекционных разработок.

Высокие гости и презентация сортов

В один из дней выставки стенд института посетили Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Руководитель ТатНИИСХ Айтуган Хазиев и ведущие селекционеры представили ключевые разработки: яровую пшеницу «Балкыш» (ценная, устойчивая к полеганию), озимую пшеницу «Универсиада» (потенциал 9 т/га, сильная пшеница), сорта картофеля «Самба», «Сальса», «Амигос», «Руби» (для импортозамещения и переработки), горох «Нарат» и «Салават» (безлисточковые, высокобелковые), сою «Миляуша» (белок до 40%), гречиху «Яшьлек» и новую «Агата» (засухоустойчивые, пригодные к перестою), озимую рожь «Зилант» (сорт-улучшитель) и тритикале «Светлица» (лидер посевных площадей).

Совместные разработки с индустриальными партнёрами

Институт ведёт активную селекционную работу совместно с индустриальными партнёрами, создавая сорта с качествами, необходимыми переработчикам и производителям. Особое внимание уделяется сортам картофеля, пригодным для промышленной переработки на фри, чипсы и другие виды продукции.

Деловая программа и партнерства

Выставка стала площадкой для активных переговоров с сельхозтоваропроизводителями из Татарстана, регионов Поволжья и Урала. Специалисты института провели десятки индивидуальных консультаций по подбору сортов, агротехнологиям и семеноводству. Состоялся обмен информацией с коллегами из научных и образовательных учреждений, обсуждались перспективные направления сотрудничества и совместные проекты.

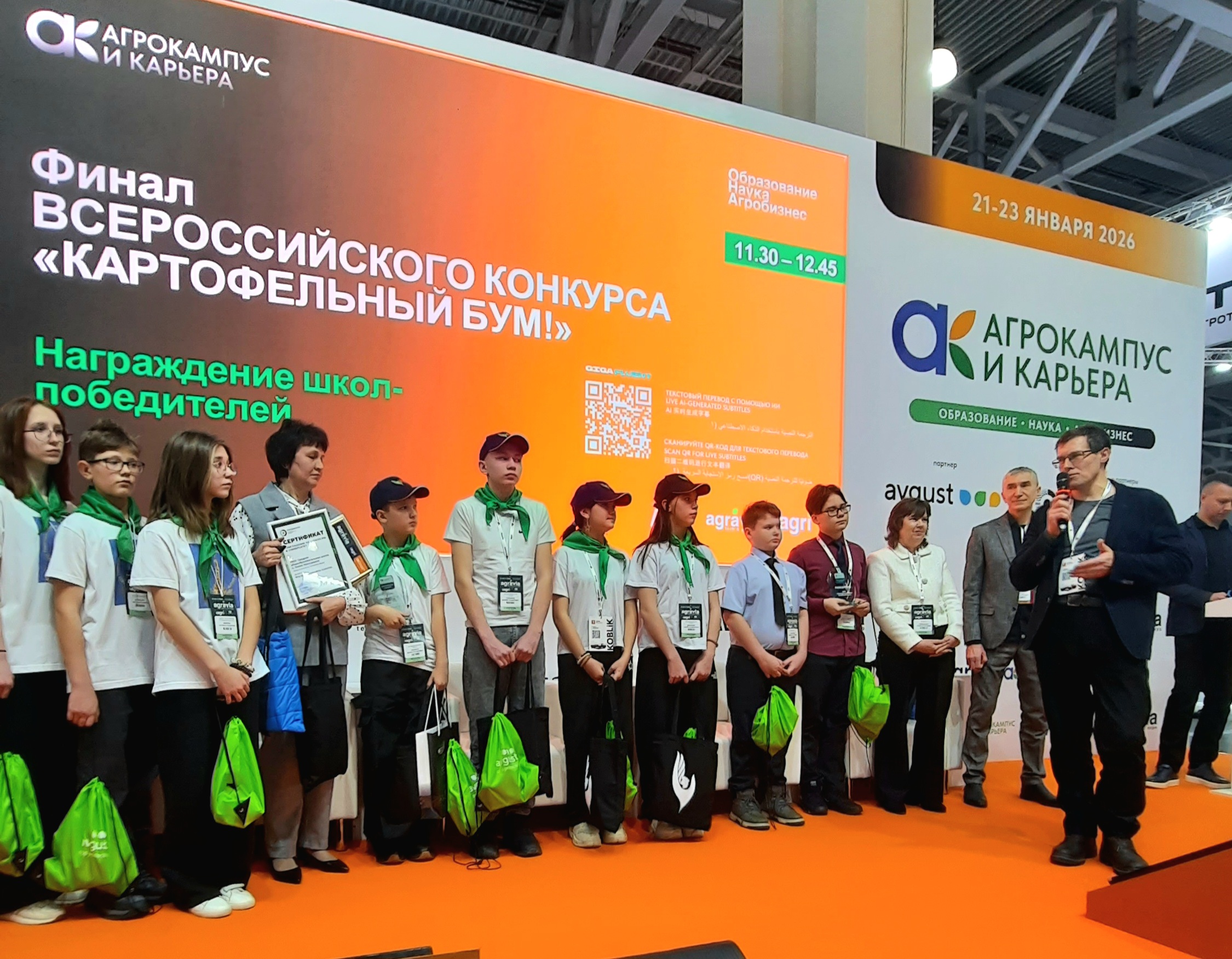

Наука — школе и вузу

Отдельное внимание было уделено профориентации. Сотрудники института рассказали школьникам и студентам о востребованности аграрных профессий, современных направлениях селекции и биотехнологии. Молодые ученые пригласили ребят на экскурсии в лаборатории и опытные поля, а также на производственные практики. Многие гости стенда впервые узнали, что хлеб, макароны, крупы и даже чипсы могут быть результатом многолетней селекционной работы ученых ТатНИИСХ.

Выставка «Казань Агро» 2026 подтвердила: татарстанская селекция востребована, узнаваема и готова к новым вызовам.

Присоединяйтесь к нашему официальному Telegram-каналу: ТатНИИСХ – будьте в курсе новостей, достижений и новых сортов первыми!

Гизатуллина Альбина Талгатовна, с.н.с.,

отдел сельскохозяйственной биотехнологии ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН