Говорить интересно лучше,

чем говорить много.

Вьетнамская пословица

Предлагаем вашему вниманию рассказ о научном визите руководителя лаборатории МГММ Ш.З. Валидова и ведущего научного сотрудника Н.В. Трахтман в Социалистическую Республику Вьетнам, посвященный международному проекту

Научная поездка сотрудников лаборатории МГММ по проекту «Разработка биопрепаратов для фитобиоремедации почв, загрязненных диоксинами»

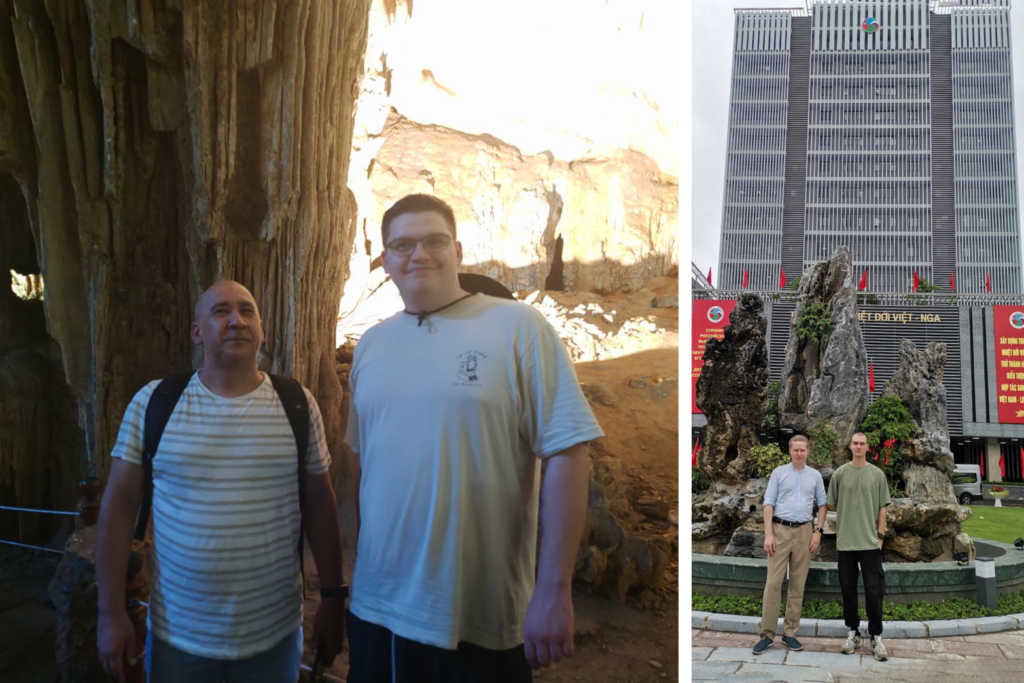

С 25 мая по 6 июня 2025 г. руководитель лаборатории МГММ ФИЦ КазНЦ РАН Ш.З. Валидов и ведущий научный сотрудник Н.В. Трахтман совершили научный визит в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Поездка в город Ханой проходила в рамках совместной работы с Российско-Вьетнамским Тропическим Центром.

Целью поездки являлся поиск долгосрочных биотехнологических решений для очистки почв СРВ от загрязнений диоксинами.

Научная программа заключалась в обсуждении и уточнении деталей проекта на совете Российско-Вьетнамского Тропического Центра. На заседании был представлен детальный проект лаборатории МГММ по устранению загрязнений диоксинов* в экосисемах. Сотрудники и приглашенные эксперты оценивали направления исследований и предлагаемые решения. Итогом совещания стало официальное одобрение проекта и программы его выполнения.

Участники переговоров пришли к взаимному соглашению, которое будет оформлено документально. Интересы всех участников были учтены и найдены точки соприкосновения. В целом совместная работа стала средством для налаживания сотрудничества и построения партнерских отношений. В результате этой встречи российская и вьетнамская стороны спланировали будущие действия и совместную работу.

История проблемы загрязнения диоксинами во Вьетнаме

Сотрудники лаборатории МГММ с вьетнамскими коллегами проводят совместные исследования по проблеме загрязнений диоксинами, обильно разлитых армией США в попытке принести «свободу и демократию» в эту Восточноазиатскую страну.

Идея американских «демократизаторов» была проста – высушить джунгли Вьетнама, а потом сжечь их напалмом вместе с скрывающимися там партизанами. Миллионы тонн «Ораньжа» распыляли по джунглям в надежде «выкурить» силы Сопротивления. За годы, прошедшие с Вьетнамской войны**, джунгли справились с распыленными диоксинами, практически полностью уничтожив их в своих экосистемах. Однако на военных аэродромах, где хранились диоксины, и местах захоронений огромного колличества бочек с этим пестицидом, которые американцы создавали около рек для долгосрочного вреда Вьетнаму, до сих пор показывают значительные уровни загрязнения.

Практически все население около мест заражения было отселено. Со временем эти территории стали вновь осваиваться. Следствием неустраненного и опасного загрязнения в этих местах стали массовые онкологические заболевания и рождение детей с аномалиями.

Вред диоксинов огромен! Места наиболее высоких концентраций до сих пор не заняты растительностью. Поэтому удаление этих загрязнений является важной задачей для Социалистической Республики Вьетнам.

Личные впечатления наших коллег

Первая поездка сотрудников лаборатории МГММ в СРВ состоялась в конце мая – начале июня 2025 г. Перелет Казань – Шанхай – Ханой оказался по логистике подходящим и удобным. За ночь благодаря Восточно-Китайским авиалиниям Ш.З. Валидов и Н.В. Трахтман были в Шанхае, где пересели на рейс тех же авиалиний до Ханоя.

На следующий день город Ханой встретил россиян влажным 35-градусным теплом и низкой облачностью. Тропический центр позаботился о трансфере из аэропорта до снятого жилья. И все остальные организационные моменты были безупречными: предоставленное жилье – удобным, каждое утро «вахтовый автобус» забирал всех на работу в 8:30 и отвозил обратно в 15:30 (правда, Шамиль Завдатович и Наталия Викторовна, работая в Тропическом Центре допоздна, ни разу не воспользовались этим сервисом в обратном направлении, а возвращались к месту проживания два километра пешком).

В выходные дни наши сотрудники посетили музей Хо Ши Мина (19.05.1890 – 02.09.1969), бывшего президента Вьетнама, видного революционного и политического деятеля. Для местного населения посещение музеев бесплатное.

Движение на улицах Ханоя достаточно хаотичное, очень много мотоциклов и мотороллеров. Пешеходные переходы абсолютно не означают, что пешеход главный – скорее это место, где он имеет право переходить дорогу. Впрочем, многие вьетнамцы переходят дорогу, где им удобно и больше нравится. Светофоры на улицах Ханоя, незначительно регулирующие движение, были введены только в предковидные времена. Следует отметить, что за все время пребывания в Ханое наши сотрудники не видели ни одного дорожно-транспортного происшествия. Вероятно, это связано с невысокой скоростью движения с взаимным уважением всех участников.

В целом необходимо отметить огромный и доброжелательный интерес вьетнамцев к России! До сих пор жива их память и благодарность поддержке, которую оказал Советский Союз во время Вьетнамской войны и после нее, когда страна находилась под жесточайшими эмбарго со стороны западных стран. Люди помнят и очень ценят добро!

Перспективы Российско-Вьетнамского сотрудничества

Устранение диоксинов и подобных хлор-ароматических соединений может иметь биотехнологическое решение. Микроорганизмы, деградирующие диоксины, снижают количество этих пестицидов и со временем могут свести их к предельно допустимому уровню или совершенно устранить.

Для этого российскими и вьетнамскими учеными планируется проведение комплексных исследований микрофлоры зараженных мест, выделения и характеристики наиболее активных микроорганизмов-деструкторов диоксинов. Итогом является создание биопрепаратов и способов удержания микроорганизмов, составляющих их основу, в почве для эффективного удаления загрязнений.

Экологический проект «Разработка биопрепаратов для фитобиоремедации почв, загрязненных диоксинами» будет выполняться лабораторией МГММ ФИЦ КазНЦ РАН и лабораторией микробиологии отдела биотехнологий Вьетнамской части совместного Российско-Вьетнамского Тропического центра в городе Ханой. Проект предполагает регулярные визиты сотрудников партнерских групп в города Ханой и Казань для проведения совместных экспериментов.

* Диоксины – полихлорированные дибензопарадиоксины и полихлорированные дибензофураны). Это обширная группа высокотоксичных органических соединений, являющихся стойкими загрязнителями, которые часто образуются как побочные продукты различных промышленных процессов и сжигания отходов. Они представляют собой твердые, бесцветные кристаллы с высокой температурой плавления и химически инертны. Диоксины являются одними из самых токсичных синтетических соединений. Накапливаясь в окружающей среде, включая воздух, воду и пищу, а также в жировых тканях живых организмов, они могут оказывать токсическое, мутагенное, канцерогенное и иммунодепрессантное действие.

Загрязнение диоксинами в Вьетнаме произошло в результате использования гербицидов и дефолиантов, содержащих диоксины, во время Вьетнамской войны. Особенно опасным оказался ТХДД, содержащийся в гербицидах «Агент Оранж» и «Агент Виолет», которые применялись для уничтожения лесов и растительности. ТХДД, попавший в окружающую среду, распространялся через почву, воду и воздух, загрязняя широкую территорию. Кроме использования гербицидов, американские войска также применяли массированные бомбардировки и тяжелую гусеничную технику для уничтожения растительности.

** Вьетнамская война (вьет. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) – вооруженный конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже с 1 ноября 1955 г. до падения Сайгона 30 апреля 1975 г. Один из крупнейших локальных вооруженных конфликтов второй половины XX века. Это была вторая из Индокитайских войн, которая официально велась между Северным и Южным Вьетнамом. Северный Вьетнам поддерживали Советский Союз, Китай и другие коммунистические союзники; Южный Вьетнам – Соединенные Штаты и другие антикоммунистические союзники. Война длилась почти 20 лет, а прямое участие США закончилось в 1973 г. Конфликт также перекинулся на соседние государства, усугубив гражданскую войну в Лаосе и Камбодже, закончившуюся тем, что к 1975 г. все три страны присоединились к социалистическому лагерю. После того как конгресс США запретил войскам ООН и США поддерживать Юг, Южный Вьетнам был поглощен социалистическим Северным.

Война повлекла за собой огромные человеческие жертвы: оценки числа убитых вьетнамских солдат и мирных жителей колеблются от 966 тысяч до 3 миллионов человек; около 275 тысяч – 310 тысяч камбоджийцев, 20 тысяч – 62 тысяч лаосцев и 58220 военнослужащих США также погибли в ходе конфликта, а 1626 человек пропали без вести.

После окончания войны вновь возник советско-китайский раскол, и началась Третья Индокитайская война. Окончание войны во Вьетнаме вызвало появление вьетнамских лодочников и более крупный кризис беженцев в Индокитае, в результате которого миллионы беженцев покинули Индокитай, примерно 250 тысяч из которых погибли в море. Придя к власти, красные кхмеры осуществили геноцид в Камбодже, в то время как конфликт между ними и объединённым Вьетнамом начался почти сразу с серии пограничных рейдов, в конечном итоге переросших в камбоджийско-вьетнамскую войну, в результате которой правительство красных кхмеров было свергнуто в 1979 году. В ответ Китай вторгся во Вьетнам, и последующие пограничные конфликты продолжались до 1991 года. Коммунистический Вьетнам боролся с повстанцами во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. В США война породила то, что было названо вьетнамским синдромом, общественное отвращение к американским военным действиям за границей, что вместе с Уотергейтским скандалом способствовало кризису доверия, который затронул Америку на протяжении 1970-х годов.

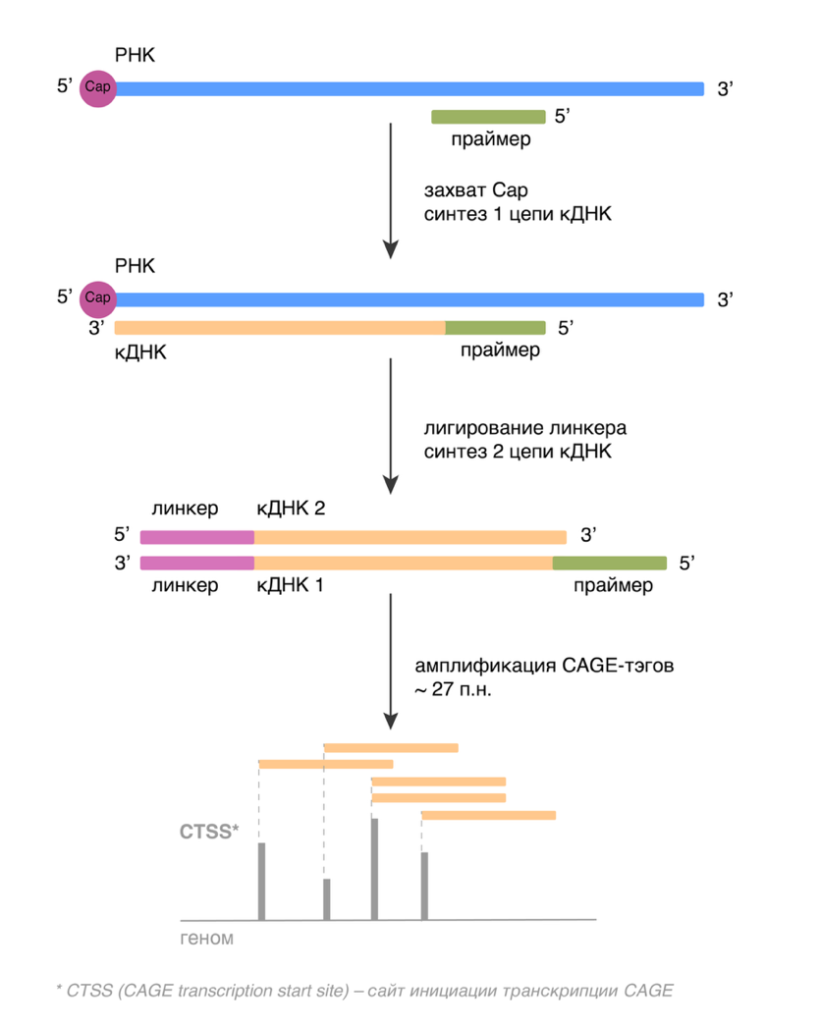

Рис. 1 – Схема подготовки CAGE библиотек

Рис. 1 – Схема подготовки CAGE библиотек