Во всей Вселенной пахнет нефтью

Бертран Рассел

Ирина Александровна Дегтярева представила системный подход к восстановления нарушенных почв.

И.А. Дегтярева – главный научный сотрудник лаборатории МГММ, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, специалист в области сельскохозяйственной микробиологии, агроэкологии, биоремедиации нарушенных экосистем.

Республика Татарстан является зоной добычи, переработки, транспортировки нефти, в результате этого происходят и аварийные прорывы трубопроводов. Поэтому актуальным для защиты окружающей среды, возвращения загрязненных территорий в активное землепользование и получения экологически безопасной продукции сельского хозяйства является применение природных штаммов с высокой эффективностью деструкции и другими многочисленными положительными свойствами.

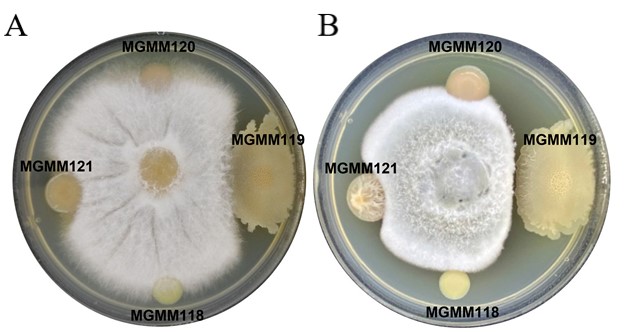

Во время своего выступления Ирина Александровна рассказала о выделенных из природной среды – почвенной биоты Республики Татарстан – автохтонных штаммах, которые способны утилизировать широкий спектр углеводородов (вакуумный газойль, гексан, мазут, толуол, фенол) в концентрациях до 10-12%, синтезировать биосурфактанты, активно развиваться в среде с добавлением NaCl (до 6%) и др. Штаммы не генотоксичны, экологически безопасны, обеспечивают прогнозируемость результатов, их стоимость значительно ниже стоимости промышленных биопрепаратов. Эти штаммы проявляют высокую эффективность деструкции углеводородов при возделывании растений на черноземе до 73,1% и на серой лесной почве до 76,4%. Штаммы-деструкторы идентифицированы и депонированы в Ведомственных коллекциях Российской Федерации.

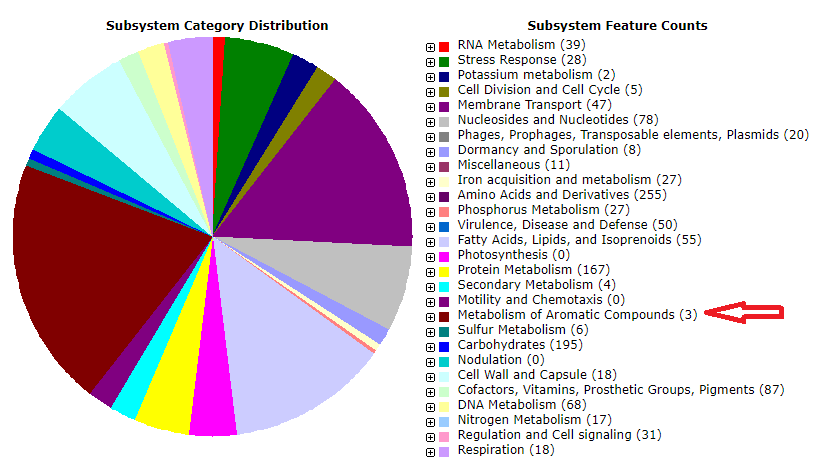

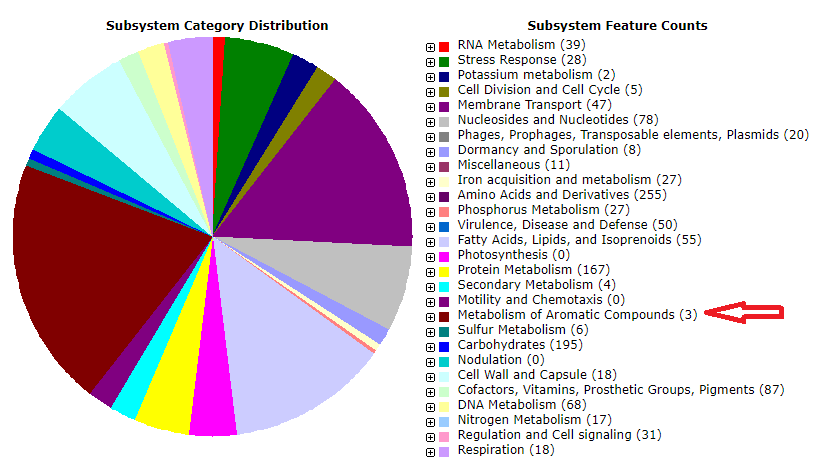

На платформе MiSeq Illumina проведено полногеномное секвенирование и аннотирование генома двух штаммов-деструкторов, подтвердившее наличие у них углеводородокисляющих свойств – выявлены гены, участвующие в биодеградации углеводородов.

Аннотирование генома штамма-деструктора углеводородов

Staphylococcus warneri S1*

На основе проведенных исследований получен патент РФ на изобретение № 2720199 «Штамм микроорганизмов Staphylococcus warneri S1 в качестве деструктора углеводородов, содержащихся в почвах, загрязненных нефтью и нефтепродуктами».

Таким образом, ФИЦ КазНЦ РАН обладает коллекцией микроорганизмов-деструкторов углеводородов, на которые получены справки о депонировании в ведомственных коллекциях РФ. Дополнительные фундаментальные исследования полногеномного секвенирования и аннотирования геномов остальных штаммов-деструкторов позволят Татарстану стать лидером по комплексному изучению почвенного микробного фонда в зонах техногенеза, пониманию действия механизма биодеградации нефти и нефтепродуктов автохтонными штаммами.

Завершая выступление, Ирина Александровна подчеркнула, что почва является базисом любой наземной экосистемы, от которой зависит здоровье нации. Для очистки и восстановления почвенных экосистем необходимо создание интегрированных технологических процессов на основе достижений фундаментальных, прикладных, междисциплинарных наук и практического опыта.

Сотрудники лаборатории МГММ приняли активное участие в обсуждении представленного доклада.

*[DOI: 10.15593/2224-9400/2021.1.01

Дегтярева И.А., Бабынин Э.В., Салаватуллина А.А. Изоляция, идентификация и полногеномный анализ углеводородокисляющего штамма Staphylococcus warneri // Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология. – 2021. – № 1 – С. 5-13;

https://doi.org/10.32634/0869-8155-2024-380-3-104-108

Дегтярева И.А., Рахманова Г.Ф. Ускоренная технология очистки нефтезагрязненных почв / Аграрная наука, 2024. – №3 – С. 104-108.]

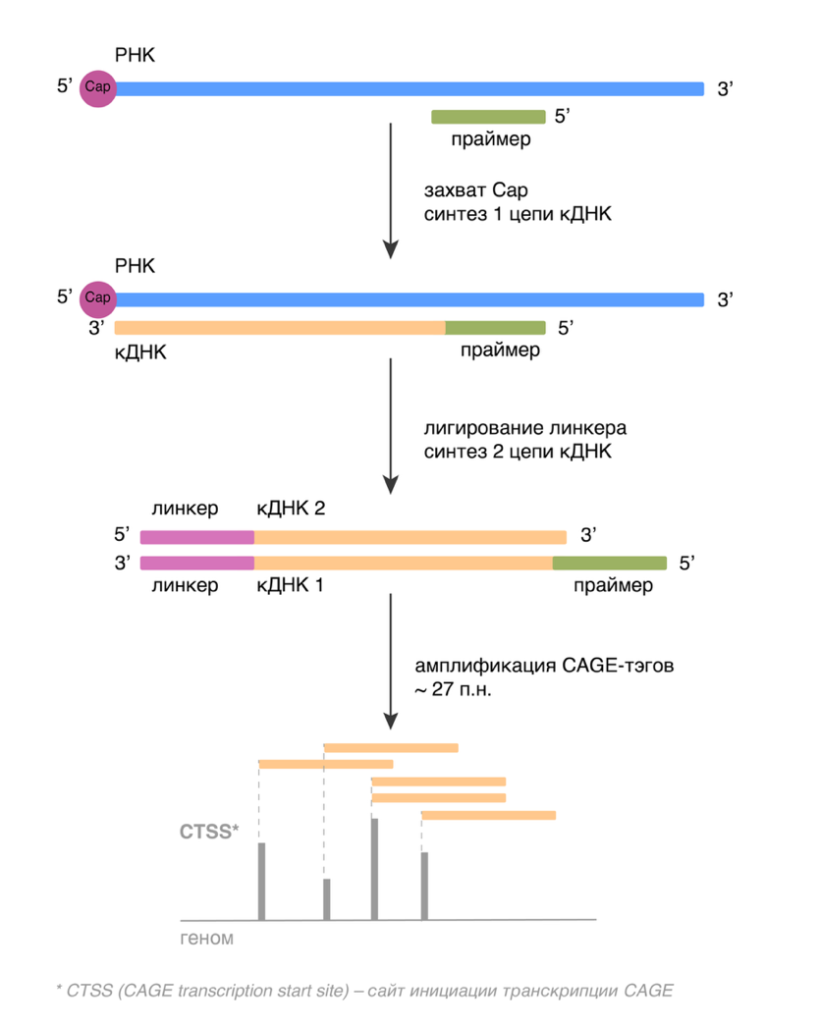

Рис. 1 – Схема подготовки CAGE библиотек

Рис. 1 – Схема подготовки CAGE библиотек