На очередном заседании Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН, проходившем 9 октября 2025 года, доклады о результатах своих исследований представили ученые ТатНИИСХ и КФТИ им. Е.К Завойского – д.с.-х.н. Г.Е. Осипов и д.ф.-м.н. Е.Л. Вавилова, соответственно.

Открыл заседание директор ФИЦ КазНЦ РАН, член.-корр. РАН А.А. Калачев, огласивший Повестку дня: два научных доклада и раздел «Разное».

Директор ФИЦ КазНЦ РАН, член.-корр. РАН А.А. Калачев открывает очередное заседание ОУС ФИЦ КазНЦ РАН

- С первым докладом на тему: «Селекция плодовых культур ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН» выступил Осипов Геннадий Емельянович, доктор с.-х. наук, главный научный сотрудник лаборатории селекции плодовых культур ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.

|

|

| Осипов Геннадий Емельянович, доктор с.-х. наук ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН |

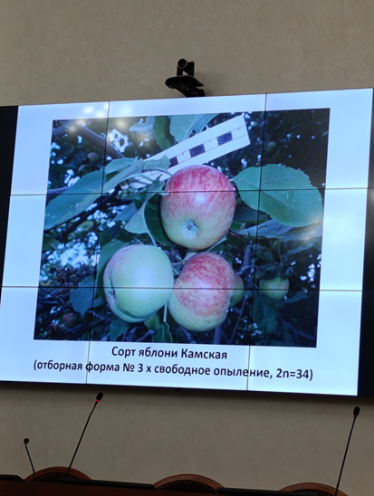

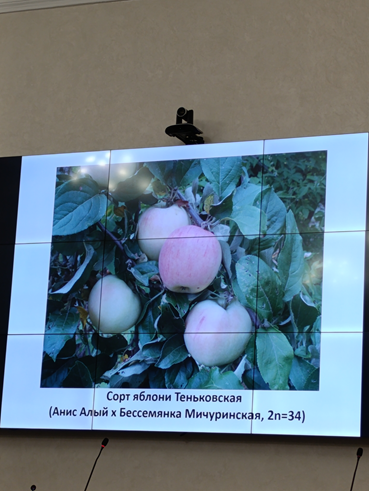

Сообщение о селекционной работе в ТатНИИСХ Геннадий Емельянович начал с яблони – главной садовой культуре России, и привел английскую поговорку: «Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает».

В Татарстане яблоня стоит на первом месте по занимаемой площади. В числе положительных характеристик — высокая урожайность, хороший вкус, адаптивность, лежкость плодов. Селекционные работы по яблоне в нашем регионе в конце 30-х гг. впервые начала проводить Г.И. Розанова, по результатам ее многолетних исследований 12 новых сортов были приняты на госсортоиспытание. Изучение гибридного фонда Г.И. Розановой продолжили В.А. Наумов с сотрудниками (в 70-90 гг.), были выделены перспективные формы яблони летнего и осеннего сроков созревания плодов. После 1997 г. исследования по селекции и сортоизучению были продолжены Г.Е. Осиповым – докладчик рассказал, что в 2025 году в Государственном реестре находятся 5 новых сортов яблонь селекции ТатНИИСХ, в том числе свободного опыления.

|

|

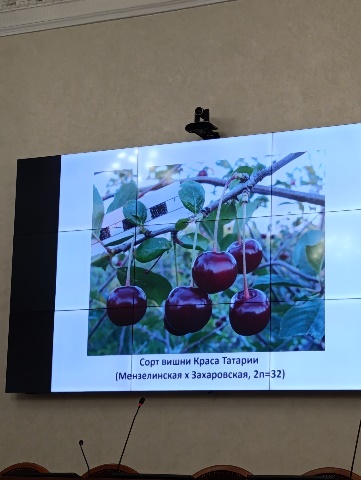

Далее докладчик рассказал о селекции вишни – другой ценной плодовой культуру, также очень популярной в Российской Федерации, поскольку в числе ее положительных характеристик — отменные вкусовые качества плодов с большим содержанием питательных и биологически активных веществ и витаминов, а кроме того, вишня проста в выращивании и обладает высокой урожайностью.

Основателем исследований по селекции вишни в Татарстане был А.М. Тверинов (в 1936-1937 гг.), именно он начал сеять семена от свободного опыления, проводить внутривидовые и межвидовые скрещивания, закладывать селекционные питомники и сады. С 1991 г. исследованиями по селекции и сортоизучению в ТатНИИСХ руководит Г.Е. Осипов. В 2025 году в Государственном реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, находятся 10 сортов вишни обыкновенной селекции ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.

И наконец, третье направление работ ТатНИИСХ, о котором рассказал Г.Е. Осипов – это селекция сливы, ведущей косточковой культурой, которая хорошо развивается в нашем регионе. Плоды сливы ценятся за хороший вкус и за питательные вещества, которые благотворно влияют на здоровье человека.

Основателем исследований по селекции сливы – также как и вишни, в Татарстане был А.М. Тверинов. В 1938 г. им были проведены первые скрещивания местных форм терна и тернослив с южными мичуринскими сортами сливы домашней. Работу А.М. Тверинова по изучению гибридов и элитных форм сливы продолжила Л.А. Севастьянова, создав новые сорта и заложив участки первичного сортоизучения новых перспективных форм.

Выслушав докладчика, члены Объединенного ученого совета поблагодарили коллегу за интересный доклад и попросили ответить на несколько вопросов: «Какие ставились задачи? Зимостойкость, самоопыляемость, устойчивость к порше?», «Какие новые подходы используются сегодня?», «Какие сроки полного цикла исследований и за чей счет проводятся финальные испытания?». В ответах прозвучало, что селекцию в ТатНИИСХ проводят по генотипу, а результаты как правило видны через 8-9 лет, тогда можно делать выводы о плодоношении. Это пример про яблоню.

- Второй доклад на тему: «Исследования концентрированных парамагнетиков методом ядерного магнитного резонанса» представила Вавилова Евгения Леонидовна, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории физики ферроиков и функциональных материалов КФТИ им. Е.К. Завойского.

С докладов выступает Вавилова Евгения Леонидовна, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории физики ферроиков и функциональных материалов КФТИ им. Е.К. Завойского

Представляя результаты своей работы, Евгения Леонидовна с улыбкой отметила, что тема ее сообщения не такая вкусная, как у предыдущего докладчика, поскольку она будет больше говорить о методах ЯМР-исследования.

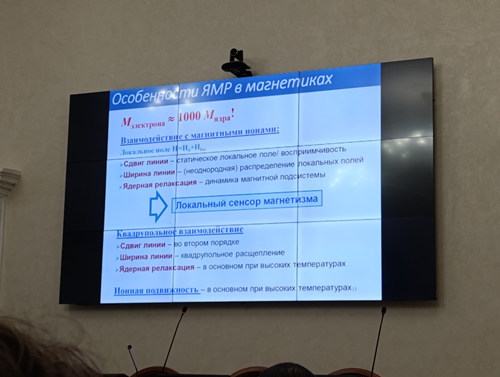

И тут же пояснила, что ЯМР — «ядерный магнитный резонанс», физическое явление, связанное с ядрами атомов и магнитными полями, а не с ядерными взрывами. ЯМР используется в спектроскопии для анализа химических веществ и в медицинской диагностике (МРТ) для получения изображений органов, основываясь на свойствах ядерных спинов в магнитном поле.

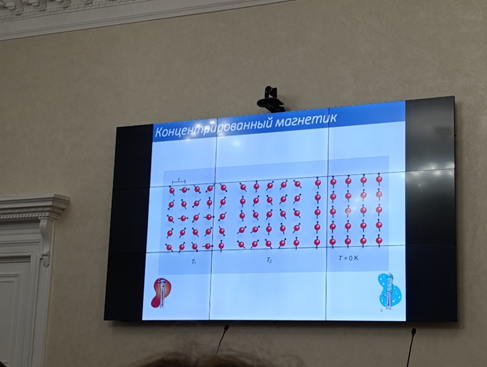

Парамагнетики имеют неспаренные электроны, создающие магнитный момент. Внешнее магнитное поле усиливает их магнитные свойства. Концентрированные парамагнетики — это вещества, которые имеют слабо выраженные парамагнитные свойства и обладают высокой концентрацией магнитных моментов. Они слабо намагничиваются во внешнем магнитном поле, выстраиваясь вдоль силовых линий, и отличаются от ферромагнетиков тем, что не обладают собственным остаточным намагничиванием.

Исследование концентрированных парамагнетиков методом ядерного магнитного резонанса позволяет изучать их электронные и ядерные магнитные взаимодействия, изучать структуру и динамику парамагнитных ионов и их окружения, а также определять свойства веществ, такие как химическая связь, молекулярное движение и спиновые эффекты. Этот метод основан на взаимодействии магнитных моментов ядер с внешним магнитным полем, что позволяет получать информацию о структуре и свойствах вещества.

|

|

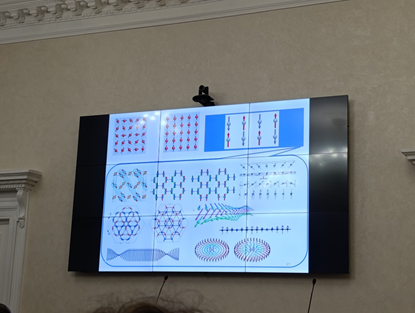

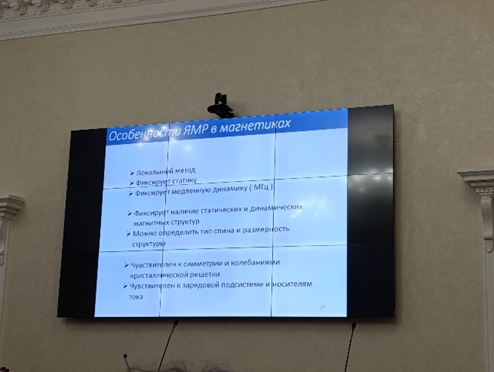

Евгения Леонидовна рассказала об особенности исследований ЯМР в магнетиках и привела «картинки» с различными возможными структурами – целый «зоопарк», не забыв упомянуть притчу о слоне и слепых мудрецах, которые, ощупывая разные части слона, приходят к противоречивым выводам (слон — как стена, как веревка, как змея и т.д.), но все они правы по-своему — каждый «видел» только часть общей картины.

|

|

На свой же вопрос «Зачем все это изучать?», Е.Л. Вавилова ответила, что эти исследования нужны для фундаментальной физики (верификация моделей), для создания новых материалов, в антиферромагнитной спинтронике — в отличие от традиционной спинтроники, где используются ферромагнетики, в антиферромагнетиках магнитные моменты соседних атомов направлены в противоположные стороны, что делает их более устойчивыми к внешним магнитным полям и открывает новые возможности для создания устройств с более высокой плотностью хранения информации.

- В разделе «Разное» состоялось выдвижение кандидатур для участия в конкурсах на получение именных стипендий с учетом соответствующих требований — значительные достижения в области инженерного дела (стипендия имени С.П. Королева для студентов и аспирантов) и научная деятельность в области физики и нанотехнологий (стипендии имени Жореса Алферова для студентов, молодых кандидатов и докторов наук):

3.1. Выдвижение кандидатуры Пашковой Натальи Дмитриевны для участия в конкурсе на получение стипендии им. С.П. Королева.

3.2. Выдвижение кандидатуры Ахмадеева Булата Салаватовича для участия в конкурсе на получение стипендии им. Жореса Алферова для молодых ученых.

Все присутствующие члены ОУС проголосовали единогласно за выдвижение данных кандидатур.

Пресс-цент ФИЦ КазНЦ РАН