За 80 лет истории Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр» и развития академической науки в Татарстане были созданы выдающиеся научные школы в области химии, физики, биологии, математики, энергетики, медицины, получившие международное признание.

Сегодня в составе ФИЦ КазНЦ РАН – научного центра мирового уровня и крупнейшего звена академической науки Татарстана и России, 6 обособленных научных подразделений:

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – ИОФХ им. А.Е. Арбузова

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского – КФТИ им. им. Е.К. Завойского

Казанский институт биохимии и биофизики – КИББ

Институт механики и машиностроения - ИММ

Институт энергетики и перспективных технологий - ИЭПТ

Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – ТатНИИСХ

Институты и области их компетенции:

ИОФХ им. А.Е. Арбузова – крупнейший многопрофильный химический и химико-биологический исследовательский центр Российской академии наук в Поволжье.

ИОФХ им. А.Е. Арбузова – крупнейший многопрофильный химический и химико-биологический исследовательский центр Российской академии наук в Поволжье.

Химия органических, фосфорорганических и элементоорганических соединений для создания веществ, материалов и технологий нового поколения; электрохимический синтез на основе принципов «зеленой» химии; супрамолекулярная химия; физическая и координационная химия; самоорганизация амфифильных соединений и конструирование полифункциональных наносистем; химия физиологически активных веществ, химия и геохимия нефти, нефтепереработка.

КФТИ им. им. Е.К. Завойского — один из ведущих мировых научных центров в области магнитной радиоспектроскопии.

Развитие методологии и приложений ЭПР для изучения свойств новых материалов и механизмов фотохимических реакций, квантовых вычислений; перспективные материалы; когерентная и нелинейная оптика; ионно-лучевая модификация материалов.

КИББ – Биологический институт, организованный в составе КФАН СССР в 1945 году, первоначально выполнял исследования в области ботаники, сельского хозяйства, агрохимии и почвоведения, зоологии и экспериментальной биологии.

Сегодня исследования в КИББ ведутся в области клеточной сигнализации, молекулярной биологии, перепрограммирования генома и протеома, физиологии и молекулярной биологии растений и другим направлениям биохимической и биофизической науки.

ИММ – образован в 1991 г. на основе подразделений механики КФТИ им. Е.К. Завойского.

Динамика гетерогенных сред; динамика и устойчивость оболочек, взаимодействующих со сплошными средами.

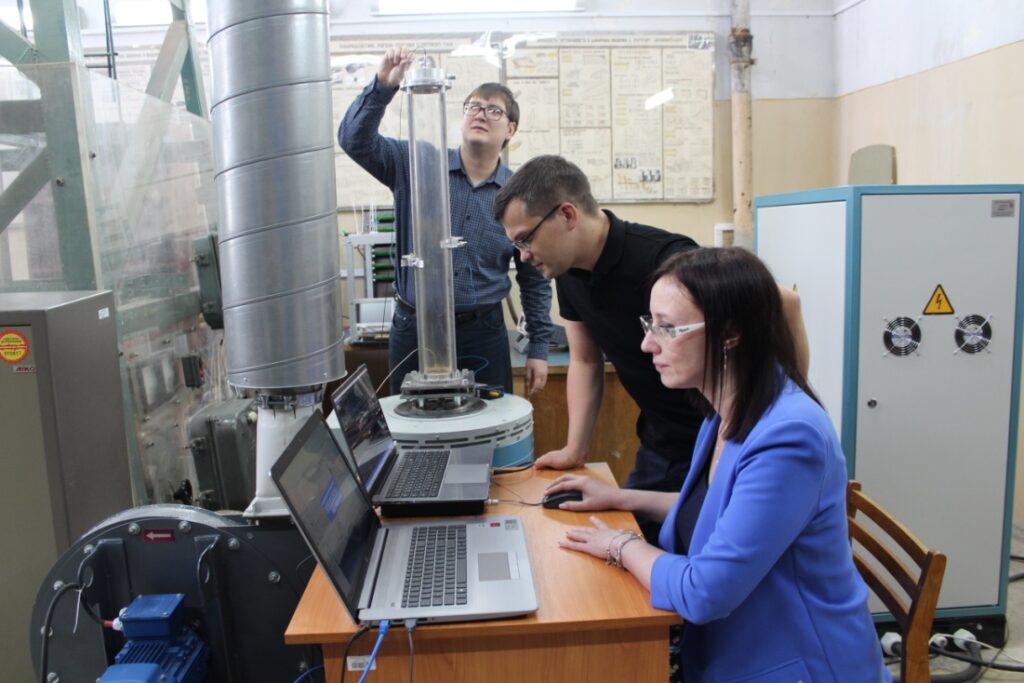

ИЭПТ – организован на базе Отдела энергетики КазНЦ РАН в 1991 г.

Механика деформирования и разрушения; энергосберегающие и энергоэффективные системы для энергообеспечения объектов промышленности; гидродинамические и тепловые процессы в нестационарных турбулентных течениях; гидродинамика и теплообмен пространственных ламинарных течений реологически сложных жидкостей.

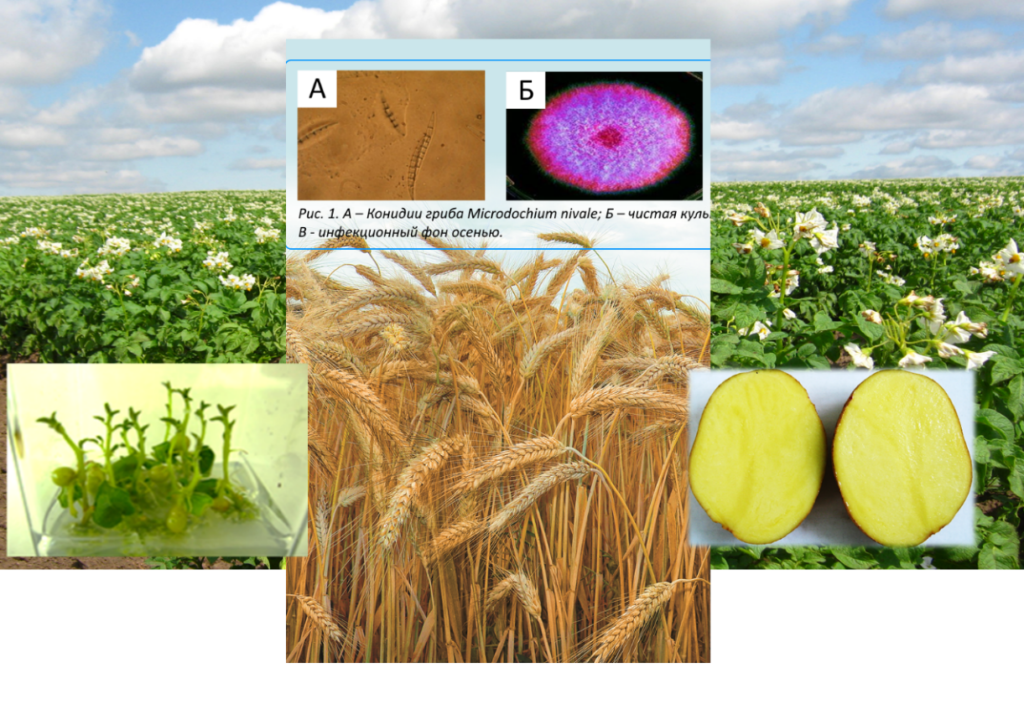

ТатНИИСХ — организован в 1920 году как Селекционно-семеноводческая станция. В составе ФИЦ КазНЦ РАН с 2018 года.

Селекция и семеноводство с/х растений; создание и внедрение новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля; средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; разработка научных основ кормопроизводства и кормления с/х животных.

Федеральный исследовательский центр

«Казанский научный центр Российской академии наук»