Казанский институт биохимии и биофизики – КИББ ФИЦ КазНЦ РАН

Казанская научная школа физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений

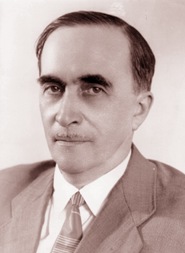

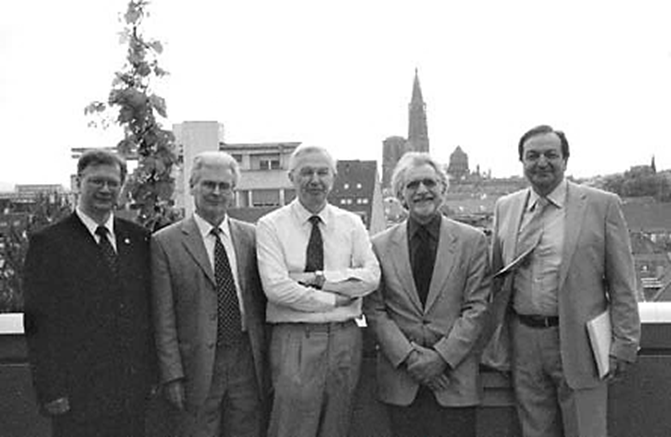

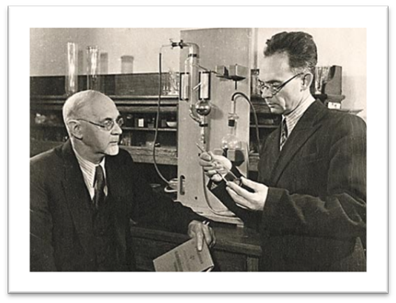

Казанская школа физиологов растений начала формироваться еще XIX веке в Императорском Казанском университете под руководством заведующего кафедрой ботаники профессора Николая Федоровича Леваковского и связана с именами выдающихся ученых Михаила Семеновича Цвета, Владимира Васильевича Лепешкина, Алексея Михайловича Алексеева.

|  |  |  |

| Николай Федорович Леваковский (1833—1898) | Михаил Семенович Цвет (1872–1919) | Владимир Васильевич Лепешкин (1876—1956) |

С момента создания в 1945 году Биологического института Казанского филиала АН СССР (сейчас Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН) исследования в области физиологии растений активно проводились под руководством одного из первых директоров института профессора Алексея Михайловича Алексеева, а позже профессора Николая Андреевича Гусева.

А.М. Алексеевым разработана новая концепция изучения водного режима растений с позиций термодинамики и введено понятие активности воды и ее парциальном химическом потенциале.

Н.А. Гусев был одним из ведущих специалистов в стране в области изучения водного режима растений. Широкую известность получили результаты его исследований, посвященных выяснению особенностей взаимосвязи водного режима с фотосинтезом и минеральным питанием растений.

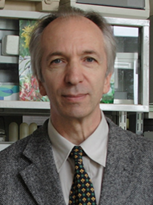

В настоящее время признанную Казанскую научную школу физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений возглавляют академики Российской академии наук Игорь Анатольевич Тарчевский и Александр Николаевич Гречкин.

И.А. Тарчевский выдвинул и обосновал положение о том, что различные регуляторные сигнальные системы клеток растений взаимосвязаны и составляют единую сигнальную сеть, отвечающую за проявление иммунитета к патогенным микроорганизмам и устойчивости к неблагоприятным факторам.

А.Н. Гречкин – ученик И.А. Тарчевского, обнаружил неизвестные ранее пути метаболизма линолевой и линоленовой кислот, идентифицировал целый ряд новых оксилипинов, некоторые из которых являются раневыми гормонами, стимуляторами роста растений, цитостатиками, ингибиторами агрегации тромбоцитов.

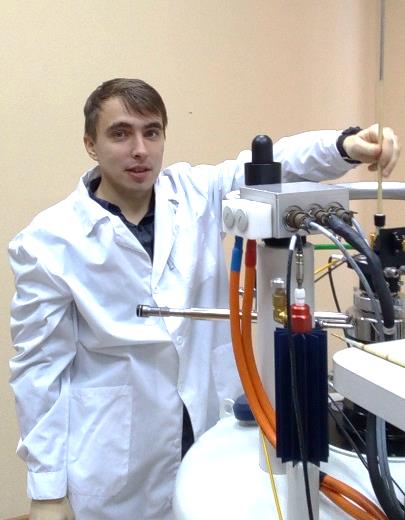

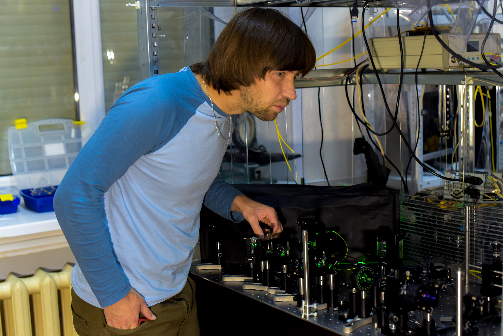

Ведущие представители Казанской школы физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений

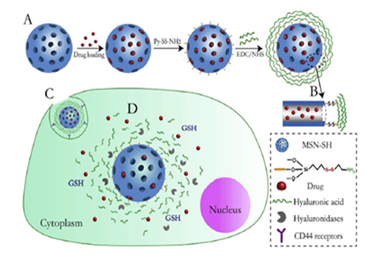

Сегодня в Казанском институте биохимии и биозфизики выполняются исследования клеточной сигнализации, перепрограммирования генома и протеома, адаптации растений и микроорганизмов, а также механизмов биосинтеза сигнальных соединений и молекулярных механизмов передачи информации в клетках.

|  |  |