Расширенное заседание Объединенного Ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН, состоявшееся в конференц-зале Казанского научного центра РАН 9 февраля 2026 года, было посвящено Дню российской науки.

Директор ФИЦ КазНЦ РАН, член-корреспондент РАН А.А. Калачев открывает торжественное заседание

Открывая заседание, директор ФИЦ КазНЦ РАН, член-корр. РАН А.А. Калачев напомнил, что традиция отмечать День российской науки 8 февраля была возрождена Указом Президента России в 1999 году. Так, славная история Российской академии наук продолжается!

Напомним, что дата праздника выбрана не случайно: 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) российский император Пётр I подписал указ об учреждении Академии наук и художеств в Санкт Петербурге. Это событие стало отправной точкой для развития систематических научных исследований в России.

Алексей Алексеевич Калачев зачитал поздравления ко Дню российской науки с самыми наилучшими пожеланиями всем сотрудникам Казанского научного центра РАН от руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан А.А. Сафарова, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан. Л.Р. Фазлеевой, президента Академии наук Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Директор ФИЦ «Казанский научный центр РАН» сообщил, что в рамках Итоговой конференции ФИЦ КазНЦ РАН, которая стартовала 4 февраля в КФТИ им. Е.К. Завойского (Физическая секция) и завершится 4 марта на гуманитарной секции, сегодня вниманию членов ОУС будут традиционно представлены два пленарных доклада.

- Доклад от авторов О.Г. Синяшин и Д.Г. Яхваров на тему: «Химия элементного фосфора – от молекулы к функциональным материалам». Докладчик — член-корр. РАН Д.Г. Яхваров.

- Доклад на тему «Многофункциональные полимерные композиционные материалы на основе углеродных наноструктур для авиа- и машиностроения и нефтяной промышленности». Докладчик — руководитель КФТИ им. Е.К. Завойского С.М. Хантимеров.

Доклад представляет член-корреспондент РАН Д.Г. Яхваров

Научную часть доклада Дмитрий Григорьевич Яхваров предварил предысторией открытия фосфора в 1669 году немецким алхимиком Хеннигом Брандом, а также рассказал об органической химии фосфора начала ХХ века и о реакции Арбузова-Михаэлиса, о «темной» стороне соединений фосфора – отравляющих веществах Табун, Зарин и Зоман, и о ресинтезированном казанскими учеными под руководством А.Е. Арбузова Зарине, что предотвратило применение химических веществ во Второй мировой войне.

Д.Г. Яхваров рассказал о научных школах органической химии фосфора в СССР – Казанской, Московской, Ленинградской и Киевской школах и их лидерах. Во главе Казанской научной школы в ХХ веке стояли академики А.Е. Арбузов и Б.А. Арбузов и член-корреспондент АН СССР А.Н. Пудовик.

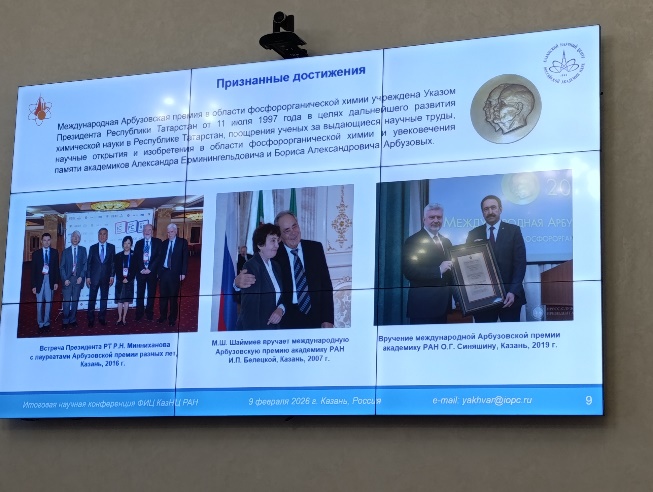

В 1997 году Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева была учреждена Международная Арбузовская премия, которая присуждается за выдающиеся достижения в области фосфорорганических соединений признанным российским и зарубежным ученым.

Вручение Международной Арбузовской премии профессору Ю-Фен Жао (Китай), академику И.П. Белецкой (Россия), академику О.Г. Синяшину (Россия)

Исследованиям, выполненным в лаборатории Металлорганических и координационных соединений ИОФХ им. А.Е. Арбузова, которая ровно 30 лет назад была создана по инициативе и под руководством Олега Герольдовича Синяшина, была посвящена вторая, основная часть доклада Д.Г. Яхварова. Самое яркое и запоминающееся достижение, представленное в докладе, — разработанный уникальный способ получения черного фосфора, стоимость 1 грамма которого составляет около 4 млн. 600 тыс. руб. Сегодня ученые ФИЦ КазНЦ РАН – единственные в России производители черного фосфора, наиболее устойчивой и химически наименее активной форма фосфора. Фосфор – стратегическое сырье ХХI века!

В заключение своего выступления Д.Г. Яхваров поблагодарил всех присутствующих за внимание и пригласил принять участие в предстоящей V научной конференции «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений», посвященной 70-летию его Учителя — академика РАН О.Г. Синяшина.

Небольшую паузу между двумя научными сообщениями А.А. Калачев предложил заполнить вручением заслуженных наград ученым ФИЦ КазНЦ РАН.

- Медалью Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реализацию государственной политики» награждается руководитель Казанского института биохимии и биофизики Чернов Владислав Моисеевич

- Почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» присваивается заместителю директора по научной работе Зиганшиной Суфие Асхатовне

- Медалью Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За безупречный труд и отличие» награждается начальник Научно-организационного отдела Валиуллина Раушания Жавдатовна

Пленарный доклад руководителя КФТИ им. Е.К. Завойского С.М. Хантимерова

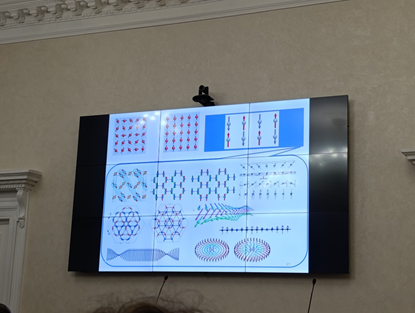

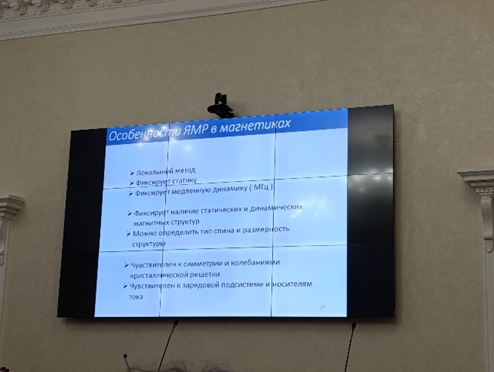

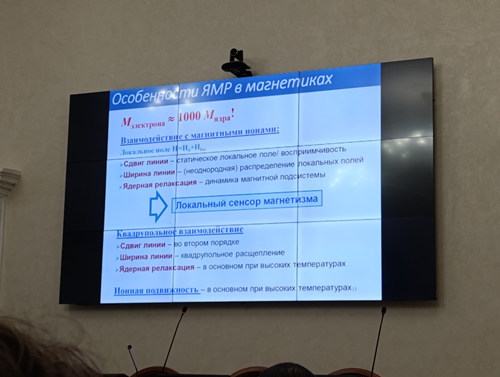

Сергей Мансурович Хантимеров начал свое сообщение с научно-популярной части, напомнив коллегам, что такое углеродная нанотрубка (Это аллотропная модификация углерода. УНТ представляют собой цилиндрические структуры, стенки которых состоят из одного или нескольких слоев графена. Диаметр УНТ – несколько нанометров.). Докладчик рассказал о применении углеродных нанотрубок, об актуальности создания полимерных композиционных материалов, обладающих заданными высокими физико-механическими и электрофизическими свойствами, и о композиционных электропроводящих материалах на основе УНТ, которые уже сейчас внедрены в практику на таких предприятиях как ООО «Аэрокон», ООО «Газпромнефть-промышленные инновации», ООО «Нефтех» и других.

В основной части своего сообщения С.М. Хантимеров рассказал о результатах работы авторского коллектива КФТИ им. Е.К. Завойского по созданию многофункциональных полимерных композиционных материалов на основе углеродных наноструктур для авиа- и машиностроения, а также нефтяной промышленности с использованием аддитивных технологий. Аддитивные технологии – это процесс изготовления деталей, основанный на создании физического объекта по электронной модели путем послойного добавления материала.

По итогам работы были предложены решения, которые в разы сокращают время изготовления деталей, снижают их стоимость до 50%, на четверть и более уменьшают массу изделий при сохранении прочностных характеристик, позволяют освоить производство деталей, недоступное традиционными методами.

Коллеги поблагодарили докладчика за очень интересное сообщение и предложили проголосовать за выдвижение данной работы на соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

Результаты тайного голосования показали, что все присутствующие члены ОУС ФИЦ КазНЦ РАН проголосовали единогласно за выдвижение работы «Разработка и внедрение многофункциональных полимерных композиционных материалов на основе углеродных наноструктур и специализированного оборудования для аддитивного производства в авиа- и машиностроении», на соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2026 года.

Пожелаем нашим коллегам удачи!

Пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН