Два дня – 21-22 июня 2023 года, в конференц-зале ФИЦ «Казанский научный центр РАН» проходил научный семинар «Физико-химические методы мониторинга окружающей среды».

Открытие научного семинара «Физико-химические методы мониторинга окружающей среды». Слева направо: А.А. Калачев, О.Г. Синяшин, О.В. Мадичева

Открывая форум, академик О.Г. Синяшин – Заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах РАН, научный руководитель ИОФХ им. А.Е. Арбузова и координатор проекта «Экология промышленных городов», рассказал участникам семинара, что Консорциум начал формироваться еще в 2019 году, когда по инициативе профильного министерства стали заниматься промышленным узлом Нижнекамска.

Соглашение о создании Консорциума для вхождения в Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы в рамках научно-технологического Проекта по теме «Экология промышленных городов» было подписано 19 мая 2021 года. В настоящее время участники Консорциума — 6 крупнейших академических институтов. Это ФИЦ «Казанский научный центр РАН», Институт органической химии им. Н.Д. 3елинского РАН, Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, ФИЦ «Институт общей физики им. Д.М. Прохорова РАН», Институт нефтехимического синтеза им. Д.В. Топчиева РАН, ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН».

Головная организация Проекта — Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук».

Крупнейшие российские нефтяные компании — «СИБУР Холдинг» и «Татнефть», выступили как индустриальные партнеры Проекта.

«Таким образом, — продолжил Олег Герольдович, — нам удалось выстроить некую модель взаимодействия между наукой и бизнесом, наукой и промышленностью».

«Возникла идея о создании нескольких молодежных лабораторий. «Первой ласточкой» стала молодежная лаборатория Физико-химической экологии (рук. к.х.н. И.Р. Низамеев), организованная в рамках национального проекта «Наука и университеты», сегодня функционирующая на базе ИОФХ им. А.Е. Арбузова. Такие молодежные лаборатории стали создаваться и в других институтах.

В конце 2022 года на совещании участников Консорциума «Экология промышленных городов», в котором принимал участие и Президент РАН академик Г.Я. Красников, было принято решение о проведении ряда научных семинаров – обменяться научными успехами, услышать свежие идеи для развития данного направления.

Такие семинары прошли в Москве, и вот сегодня мы встречаемся здесь. Рады, что наши московские коллеги откликнулись на приглашение».

В завершение своего выступления О.Г. Синяшин передал слово Заместителю министра экологии и природных ресурсов РТ О.В. Мадичевой.

Поприветствовав всех участников форума, Ольга Владимировна сердечно поблагодарила его организаторов – академика РАН Олега Герольдовича Синяшина, координатора проекта «Экология промышленных городов», и члена-корреспондента РАН Алексея Алексеевича Калачева – директора Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН», за ту важную и большую работу, которую они выполняют в области экологической науки, поскольку проблемы загрязнения окружающей среды становятся год от года все более глобальными для большинства индустриально-развитых стран, и Россия – не исключение.

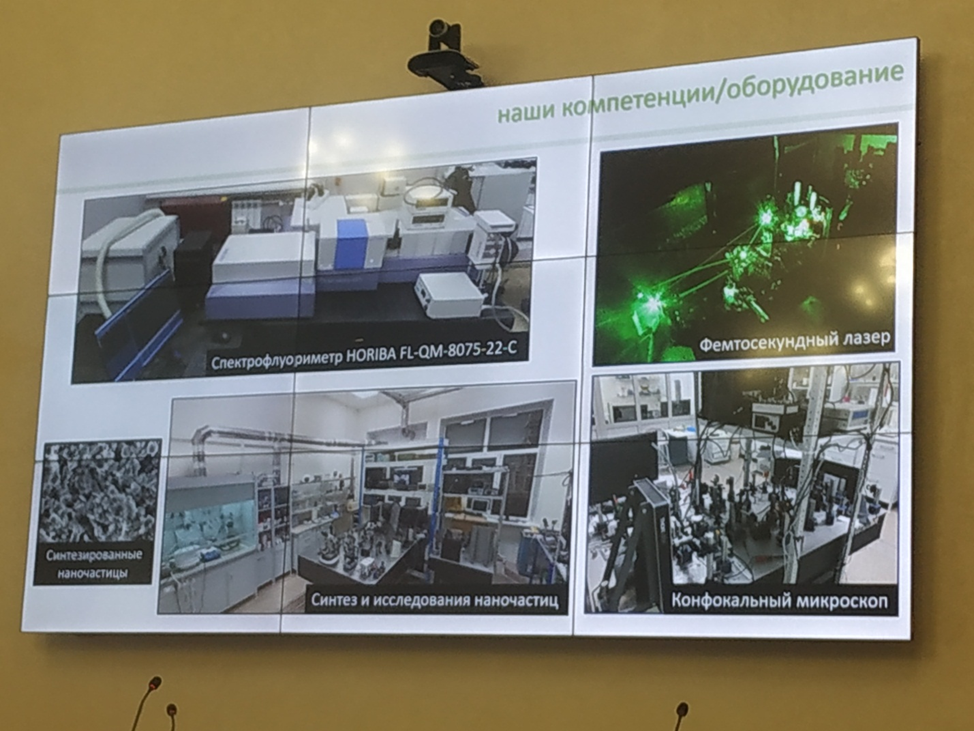

Директор ФИЦ КазНЦ РАН А.А. Калачев, также поприветствовав всех присутствующих, рассказал, что в Программе развития ФИЦ КазНЦ РАН, принятой на 2022-2026 годы, определены четыре основных направления исследований, одно из которых напрямую связано с экологической тематикой, и которое в последние годы активно развивается.

Подчеркнув важность того факта, что это направление междисциплинарное и что только химики или только физики не смогут решить всех тех проблем, которые ставит наука экология, Алексей Алексеевич пожелал всем участникам семинара успешной работы.

Научную программу семинара открыл доклад к.х.н. И.Р. Низамеева (ИОФХ им. А.Е. Арбузова) на тему: «Кондуктометрический газовый сенсор на оксид азота в атмосфере, построенный на ориентированных сетях субмикронных волокон оксида никеля».

Цель работы, как сформулировал докладчик: поиск новых научных и технологических решений в области мониторинга атмосферы, включая создание новых физико-химических сенсоров на парниковые газы в атмосфере.

И.Р. Низамеев рассказал о парниковых газах в атмосфере и кислотных дождях, о проведенных им и его коллегами термокаталитических, инфракрасных, кондуктометрических и электрохимических измерениях, сообщил о создании сенсоров на основе нового материала для анализаторов газов в атмосфере в непрерывном режиме, селективном улавливании газов (например, СО2) и электрохимическом преобразовании СО2 в полезные продукты.

Вопросов к докладчику было много, и все выступающие благодарили коллегу за очень интересное сообщение.

Второй доклад сделал к.ф.-м.н., В.Г. Никифоров (КФТИ им. Е.К. Завойского) — «Люминесцентные наносенсоры для задач биологии и микроэлектроники», отметив, что он недавно делал сообщение по данную тему на заседании Объединенного Ученого совета ФИЦ (https://knc.ru/15027/), и пообещал сместить акценты.

В заключение своего выступления В.Г. Никифоров привел выводы проведенной работы:

- Малосигнальные методы анализа являются одними из лучших при оценке технического состояния водородных топливных элементов и других электрохимических источников электрической энергии в процессе функционирования.

- Возможна реализация эффективных процедур оценки электрического импеданса на основе анализа электрических реализационных процессов.

- Электрохимические шумы и флуктуации являются новым инструментом для исследования внутренних процессов в водородных топливных элементах и могут быть положены в основу систем управления режимами работы, диагностики и контроля как отдельных элементов, так и их батарей.

«Очень интересный доклад. Приятно видеть, что у нас в Казани есть работы такого уровня», — так оценили участники семинара работу своего коллеги.

Доклад на тему: «Малосигнальные методы мониторинга технического состояния водородных топливных элементов» сделал к.т.н. Е.С. Денисов (КНИТУ-КАИ).

После короткого кофе-брейка были заслушаны еще два сообщения.

Доклад на тему: «Люминесцентная сенсорика на хелатных комплексах лантаноидов (III)» сделал к.х.н. Р.Р. Заиров (ИОФХ им. А.Е. Арбузова).

Предваряя выступление Рустэма Равилевича, Олег Герольдович Синяшин отметил, что хотя Р.Р. Заиров успешно продвигает медицинскую тематику, но в последнее время активно занимается и экологическими исследованиями.

Как бы подтверждая оценку академика, Р.Р. Заиров обозначил направления проводимых им и его группой исследований:

Решение биомедицинских проблем:

- диагностика

- терапия

Решение экологических проблем:

- мониторинг/анализ/сенсорика

- действие (очистка, ликвидация, нейтрализация и др.).

Он рассказал о применении современных физических методов исследования, об использовании химических зондов и о математической обработке данных, особое внимание уделил лантаноидам – уникальным объектам исследования.

Р.Р. Заиров сообщил о сотрудничестве с китайскими коллегами, с которыми они готовили совместный проект, не добрав совсем немного для его одобрения конкурсной комиссией. Тем не менее, работа в этом направлении будет продолжена, проект будет доработан и они не сомневаются в успехе.

Пятый, заключительный доклад на тему: «Адсорбционно-каталитические системы очистки окружающей среды» сделал к.т.н. П.В. Соколовский (Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва).

Павел Викторович рассказал о направлениях деятельности молодежной лаборатории экологических исследований и разработок, которой он заведует.

Это разработка адсорбционно-каталитических систем для очистки атмосферного воздуха от парниковых и кислых газов; использование углекислого газа в производстве ценных продуктов; каталитический пиролиз лигнин-содержащего сырья; разработка систем мониторинга загрязнений атмосферного воздуха и другие.

П.В. Соколовский также рассказал о результатах исследований, уже нашедших практическое применение – о катализаторах очистки дымовых газов ТЭЦ от кислых компонентов, о переработке лигнин-содержащих отходов, о выпуске опытной партии адсорбентов, полученных на основе лузги семян подсолнечника, и об очистке воды бассейнов по выращиванию аквакультуры креветок и рыб.

П.В. Соколовский сообщил об успешных совместных работах с индийскими коллегами, где экологические проблемы особенно очевидны – загрязнение водоемов промышленными стоками, включая фармацевтические производства; деградация почв, которые становятся непригодными для сельского хозяйства; загрязнение воздуха.

В заключение своего выступления Павел Викторович пригласил всех участников семинара к сотрудничеству.

22 июня 2023 года

Второй день семинара прошел в формате стратегической сессии со свободной дискуссией участников.

В стратегической сессии приняли участие представители дирекции ФИЦ КазНЦ РАН, молодые специалисты, занимающиеся решением проблем загрязнения атмосферы промышленных городов, а также представители бизнеса. Основная цель сессии – знакомство участников семинара с деятельностью Консорциума «Экология промышленных городов» и разработка стратегии развития новых научных направлений в рамках Консорциума.

В результате бурного обсуждения появились новые мысли, возникли идеи научных проектов, способствующих взаимодействию науки, бизнеса и государства.

Пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН